发布日期:

國家航天科技項目屢現香港身影

香港訊 神舟十二號成功發射並與天和核心艙實現自主交會對接的消息在香港掀起關注的熱潮。多所學校組織學生觀看直播,高校學者發聲表達振奮,未來的航天員中有港人一席的可能性也激起一番討論與暢想。

中國載人航天工程總設計師周建平、中國載人航天工程航天員系統總設計師黄偉芬近日接受媒體采訪時表示,“我們已經做好在香港選拔航天員的技術準備”。

記者注意到,香港科學家近年來已多次參與國家的航空科技項目,包括研發“嫦五”登月採樣使用的近距離攝影機、表層取樣器和封存月壤樣品的初級封裝系統,也曾爲“天問一號”任務的管理團隊選擇火星的着陸地點提供協助。

更早的2013年,有香港教授曾隨“蛟龍”號潜入深海科考。2016年,3個由香港中學生設計的實驗項目,由宇航員在太空實驗室天宫二號完成在軌實驗。

【神舟十二號在香港引發的熱潮】

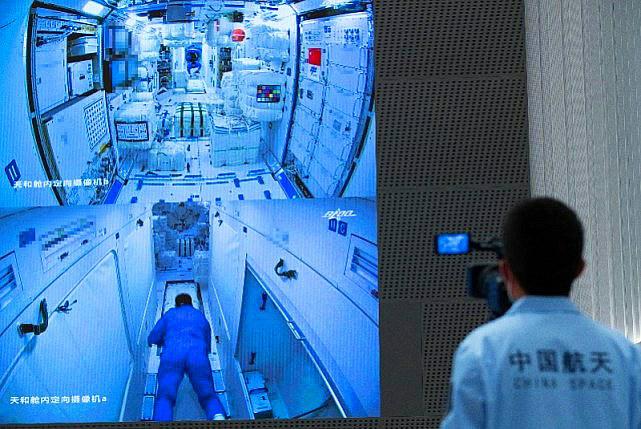

6月17日,三名航天員乘神舟十二號載人飛船前往空間站天和核心艙,計劃駐留約3個月。據新華社報導,這是我國載人航天工程立項實施以來的第19次飛行任務,也是空間站階段的首次載人飛行任務。

17日,香港特區行政長官林鄭月娥表示,當天是神舟十二號載人飛船成功發射的大日子,證明國家航天技術踏上新的臺階。她表示,希望大家與自己一樣,以中國人爲傲,並預祝航天員在未來三個月取得成功與突破。

這天,香港多所學校組織學生觀看直播,見证神舟十二號飛船順利昇空。有媒體表示:“這是最好的國民教育課!”

香港科技大學機械及航空航天工程係副教授於宏宇在辦公室觀看了神舟十二號發射的全程直播。

“鼓舞人心,非常振奮!”他表示,相信在未來香港將有更多機會參與國家航天項目,爲國家科技發展作出貢獻。

香港中文大學工程學院副院長黄錦輝也表示,神舟十二號發射成功令他感到興奮。他希望香港未來可以更多地參與國家的科技發展與航天工作,也希望這些科技項目更多地在香港推廣,讓香港人特别是年輕人瞭解國家科技發展情况,爲國家取得的成就驕傲。

與此同時,香港人未來成爲宇航員的可能性也引發熱議。

中國載人航天工程總設計師周建平、中國載人航天工程航天員系統總設計師黄偉芬接受媒體采訪時表示,“一定會讓香港的航天員參與到載人航天活動中來”,“我們已經做好在香港選拔航天員的技術準備”,“如果是科學家或工程技術人員,又具有飛機駕駛資格,那將更有優勢”。

在神舟十二號掀起的熱潮下,6月23至24日,中國工程院院士、神舟飛船首任總設計師戚發軔將走進香港理工大學校園,開設“中國航天與航天精神”主題的講座。此外,北鬥衛星導航系統工程副總設計師、北鬥三號衛星首席總設計師謝軍,嫦娥四號探測器項目執行總監張熇也進行分享,講座在綫上同步直播。

與此同時,長征系列火箭總設計師龍樂豪、探月工程三期總設計師胡浩、天問一號火星探測器總設計師孫澤洲將在香港大學與觀衆交流。6月21日,南都記者注意到,有限的現場交流名額預約已經結束。

【國家航天科技項目中的香港身影】

事實上,香港近年來已多次參與國家的航空科技相關項目。

去年12月17日,嫦娥五號返回器携帶月球樣品,采用半彈道跳躍方式再入返回,在内蒙古四子王旗預定區域安全着陸,帶回2千克月壤。

“嫦五”登月採樣使用的近距離攝影機、表層取樣器和封存月壤樣品的初級封裝系統,是由香港工程科學院院士、香港理工大學教授容啓亮團隊與中國空間技術研究院合作設計製造。此前嫦娥三號、嫦娥四號所用“相機指向機構系統”的研發工作中亦有容啓亮及其團隊的身影。

容啓亮在接受記者專訪時曾表示,“通過全自動機械臂采集如此大量的月球樣本是史無前例的。這個項目從前期研發、裝置設計到儀器製造,都需要我們的團隊在創新性、精確度和可靠性等方面達到極高水平。我們十分感謝國家把這項關鍵裝置的研發任務交給我們。很高興我們不負期望。”

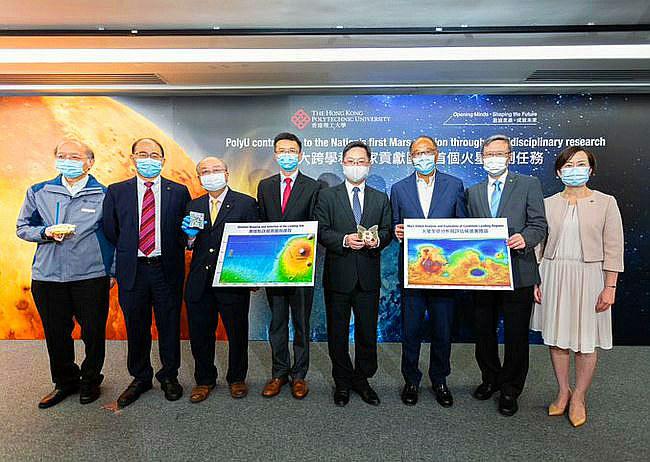

今年一月,香港理工大學校長滕錦光在接受南都記者專訪時表示,香港能够參與國家的航天項目是非常有意義的事,“一來可借此機會支持國家發展航天事業,二來表示國家對我們科研能力的認同和信任,當然事實證明我們的確有能力做好這件事。”

滕錦光表示,學校將繼續投入更多資源支持航天方面的科學技術研究。

今年5月15日,天問一號探測器成功着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區,中國首次火星探測任務着陸火星取得成功。香港再有兩支跨學科科研團隊參與其中。

其中,香港理工大學吴波教授及其團隊研發了“基於人工智能的撞擊坑、石塊提取方法”,實現快速自動提取撞擊坑和石塊等地貌特徵。根據地形和地貌的詳細測量結果。該團隊成功搜索出數個可能的着陸點,供“天問一號”任務的管理團隊作最終抉擇。容啓亮的團隊則研發出精密的太空儀器“落火狀態監視相機”(即“火星相機”),拍攝火星的周遭環境及火星車的狀况。

【神舟十一號曾携香港中學生設計的實驗入太空】

記者梳理發現,近年來國家尖端科技項目之中,不僅有香港高校研究團隊,甚至出現了香港中學生的身影。

2013年度國家科學技術奬勵大會上,香港科技大學化學係楊世和教授與北京航空航天大學及北京大學的教授,因研究過度金屬納米技術材料的突破,獲得國家自然科學奬二等奬。當時,共有8個由香港高校科研人員主持或參與完成的科研項目獲得“國家自然科學奬”二等奬,多個是與内地同行聯手獲得。

同年6月,在中國南海,香港浸會大學副教授邱建文隨執行首個試驗性應用航次的“蛟龍”號載人潜水器下潜,開始爲期40天的深海科考,成爲首位乘坐“蛟龍”號下潜的香港科學家,

邱建文的主要研究領域是海洋生物多樣性和漁業資源保護等,這個潜次是“蛟龍”號首次以科學應用爲主的下潜,下潜任務是在冷泉區取樣和高清視頻記録等。團隊在不久後帶回了蜘蛛蟹和冷珊瑚等珍貴海底樣品。

2016年,中國首個真正意義上的空間實驗室天宫二號發射入軌,神舟十一號亦發射成功。航天員在太空實驗室天宫二號進行了3個由香港中學生設計的實驗項目——“水膜反應”“太空養蠶”和“雙擺實驗”。

這些實驗本是香港特區政府民政事務局和中國載人航天工程辦公室主辦的“香港中學生太空搭載實驗方案設計比賽”中的冠亞季軍作品。入選後,北京的專家與香港的學生們一同進一步改進了實驗。在“太空養蠶”實驗中,國家航天局挑選了6條健康强壯的蠶寶寶上太空,最終有5條順利吐絲結繭,在太空遊歷33天後返回地球。

那年11月,中國載人航天工程辦公室介紹,水膜反應實驗順利生成了薄膜;雙擺實驗也完成了運動影像的攝製。整個在軌實驗進展得很順利,取得了預期效果。“今後還將進一步推動載人航天科普教育的系統化、常態化、專業化,包括爲更多的港澳、全國乃至全世界的青少年提供更多參與載人航天、瞭解載人航天的機會,培養他們的科學精神和科學追求。”(林子沛)