发布日期:

粤港澳大灣區高質量發展動能澎湃

6月11日清晨,在臨近深圳的伶仃洋海域上,隨着海底隧道的最終接頭與海底沉管精準對接,全長24公里的深中通道全綫合龍,又一個跨珠江兩岸的重大基礎設施即將建成通車。届時,深圳、中山及廣州南沙之間,30分鐘内即可互通互達。

從深中通道往南38公里,港珠澳大橋如長虹卧波,連接起香港、澳門和珠海。隨着澳車、港車北上政策相繼落地,在珠海創業的澳門青年王少毅可以自駕往返於兩地,“通關只用幾分鐘,全程不用下車,非常方便”。

港珠澳大橋、廣深港高鐵等一大批跨境通道的建成,讓大灣區城市間的通行變得前所未有之便利,灣區内規則銜接、機制對接的不斷推進,更爲區域一體化發展提供了澎湃動能。

行走在大灣區,城市互聯互通,産業串珠成鏈,文化交融互通,一個世界級的灣區和城市群正躍然而出。

基礎設施硬聯通

一小時生活圈初具規模

“立足灣區、協同港澳、面向世界”,走進廣州南沙新區,隨處可見的標語牌彰顯出南沙肩負的發展使命。

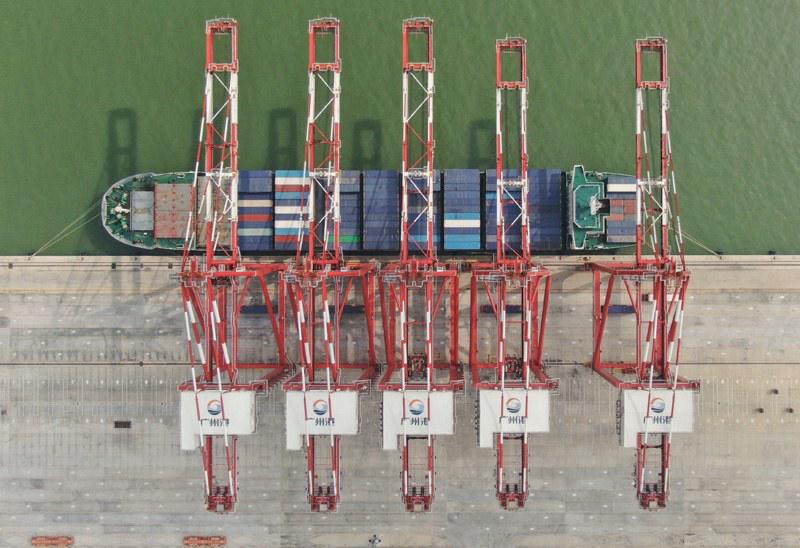

作爲廣州港的重要港區,南沙港四期是大灣區首個建成的智慧港口項目,與傳統碼頭不同,這裏幾乎看不到工人忙碌的身影。“依託北鬥導航和5G技術,碼頭生産作業各個環節實現了信息化、智能化管控,整體效率極大提昇。”廣州港集團有限公司副總經理宋小明告訴記者。

目前,南沙港已開通國際航綫超100多條,集裝箱總吞吐量超過1800萬標箱。隨着通關時效的大幅提昇,衆多冷鏈進出口企業落户南沙,新鮮的榴蓮從泰國的林查班港出發,4天便可扺達南沙港,下船兩個小時後便可出現在水果市場上。

香港、深圳、廣州、珠海、東莞……粤港澳大灣區已擁有世界上最大規模的港口群,每年有超過8000萬個標準集裝箱從此出發,開啓“中國製造”的世界之旅。

從廣深港西九龍站出發,18分鐘就可以扺達深圳福田站,到廣州南站也不過50分鐘。今年,内地與港澳全面恢復口岸快捷通關後,乘高鐵到深圳吃火鍋、喝奶茶,臨走時再打包一份網紅糕點,成爲很多香港市民假日休閒遊的首選。大灣區内,高速鐵路、城際鐵路、城市軌道交通四通八達,“軌道上的大灣區”加速形成。

今年4月,位於東莞虎門港保税區内的東莞-香港國際空港中心正式啓用,該項目實現了香港空港産業配套服務功能向東莞乃至大灣區延伸,提昇香港國際機場的全球競争力,同時也填補了東莞航空貨運設施和功能的空白。

黄埔海關綜合業務處副處長蔡羿瑋介紹説,以往東莞的出口貨物如果經香港機場發往全球,需要先在當地辦理海關通關手續,再通過公路運輸經深圳口岸運到香港機場貨站。如今,出口貨物在東莞就能“一站式”辦理海關通關手續、完成航空安全檢查,到香港機場後可以直接登機運往世界各地。

在美邦鏈通國際航空物流有限公司總經理湯玲麗看來,這相當於讓東莞的外貿企業有了自己的國際航站樓,出口貨物在家門口即可裝機,大大降低了企業的時間成本。

機制規則軟聯通

高質量發展漸入佳境

“把前海最高的一座大厦命名爲‘國際仲裁大厦’,把視野最好的樓層留給我們做辦公室,這顯示出前海乃至深圳對於建設國際化法制化營商環境的高度重視。”介紹自己的辦公環境時,粤港澳大灣區國際仲裁中心負責人十分自豪。

作爲全球通行的商事争議解决方式,國際仲裁在高效解决商業糾紛和跨境管轄執行等方面具有獨特優勢。粤港澳大灣區國際仲裁中心國際合作與發展處處長黄郭勇介紹,不論是走出去還是引進來,市場主體都希望通過獨立、公正、高效的方式解决糾紛,越來越多的中外企業認可粤港澳大灣區國際仲裁中心的公信力,選擇到這裏化解商事糾紛。2022年,該中心多項重要指標位居亞洲第一、全球前三,受理涉外案件覆蓋130多個國家和地區。

該中心不久前受理的一起涉外案件中,一方當事人是中國東莞的公司,另一方是加拿大公司。雙方分别選定了一名來自東莞和一名來自加拿大的仲裁員。爲充分考慮審理案件的公平性,仲裁中心指定一名來自香港的專業人士擔任首席仲裁員,來自3個法域的3名仲裁員使用英文作爲仲裁語言進行審理並作出裁决。

隨着灣區融合發展漸入佳境,多元化的法律服務需求日益增長,深圳前海在推動粤港澳跨境法律合作、規則銜接等方面取得了一系列突破,比如,在全國首創涉港合同可適用香港法律、請港區陪審員參與案件審理、鼓勵粤港聯營律師事務所落地、允許港澳律師持证執業等。截至目前,位於前海的深港國際法務區已集聚司法、仲裁、調解等六大類165家法律服務機構。

不僅如此,港澳青年可報考内地公務員、省財政資金可跨境撥付供港澳科研機構使用、“灣區社保通”爲粤港澳三地居民提供無差别社保服務、“跨境理財通”推動金融市場雙向開放……一大批規則銜接機制對接成果在大灣區相繼落地。前不久,廣東省市場監管局還聯合港澳相關部門共同推出110項“灣區標準”,涵蓋粤菜、中醫藥等25個領域,灣區要素跨境流通因而變得更加順暢有序。

灣區融合

青年先行

在港澳創業青年的圈子裏,位於深圳前海的“深港青年夢工場”擁有很高的知名度,不少港澳青年選擇這裏作爲他們到内地發展的“第一站”。

27歲的香港青年周盼能説一口流利的普通話,在大學讀書時,他參加香港特區政府組織的“大灣區青年就業計劃”,到過深圳、北京等内地城市,畢業後,周盼决定到前海發展,

“這裏的居住條件好,生活便利,環境也讓人滿意。”目前,周盼服務於一家創業孵化機構,負責對接“大灣區青年就業計劃”的各項活動,希望能幫助到更多香港青年到内地來逐夢。

自2014年啓用以來,由前海管理局、深圳市青年聯合會、香港青年協會三方共同打造的深港青年夢工場已孵化香港創業團隊460家,累計融資超過30億元。在廣州南沙,11家港澳青創基地累計引進港澳青年創業團隊(項目)超過500個。

2020年11月,香港青年黄釗逸通過公務員考試被南沙區商務局録用,成爲内地首批港澳籍公務員。入職後,黄釗逸主要負責招商引資工作,“我對香港比較瞭解,和港澳企業對接起來更順暢”。切身感受到大灣區發展潜力,黄釗逸希望更多的港澳青年能來内地城市走一走、看一看。

爲鼓勵更多香港青年把握住大灣區發展機遇,香港特區政府每年拿出1億港幣支持“大灣區青年就業計劃”,獲聘的畢業生可獲每月1萬港元、最長18個月的津貼,該計劃已惠及1000名大學畢業生。

與此同時,香港因其國際化視野和開放理念,也吸引着不少内地青年南下。2022年年底,香港特區政府推出“高端人才通行证計劃”,涵蓋專業51個。據香港特區政府勞福局統計,截至4月底,該計劃接獲約2.7萬宗申請,1.7萬餘宗已獲批,其中内地人才約占三分之二。

2021年,香港多媒體設計師鄧卓越隨家人一起到深圳發展,她在前海青年夢工場創辦了一家文化科技有限公司。在内地工作和生活,讓鄧卓越有更多機會深入瞭解少數民族風俗和文化。借鑒傳統剪紙和年畫的手法,融入流行文化藝術元素,鄧卓越創作出56個穿着不同民族服飾的娃娃形象。香港回歸25週年時,鄧卓越在香港舉辦了展覽,她希望通過這種方式,讓更多香港青年瞭解中華傳統文化的魅力,提昇身份認同和文化認同感。

不久前舉辦的文化强國論壇人文灣區分論壇上,中山大學黨委書記、中山大學嶺南文化研究院院長陳春聲認爲,粤港澳三地雖然相對獨立發展,但大灣區的人同宗同言,一脈相承,有着共同的文化基因。他建議,用文化融合促進人心相通,推動大灣區更深入地一體化發展。(武欣中、林潔、裴思童)