发布日期:

中山大學海洋科學學院助力粤港澳大灣區海洋生態文明建設

2022年6月8日是第十四個“世界海洋日”和第十五個“全國海洋宣傳日”,今年主題爲“保護海洋生態系統人與自然和諧共生”。記者獲悉,世界海洋日前後,中山大學海洋科學學院聯合中國科協探險協會、珠海生態環境局等單位,結合第十届海洋科技文化節在校内外舉辦12場(次)海洋主題活動。

中山大學海洋科學學院院長王東曉表示,學院近年來在保護海洋生態系統、促進人與自然和諧共生、踐行“兩山理論”等方面開展了一系列工作。

“十四五”期間,將利用學院的多個重大科研平臺,積極推進粤港澳大灣區及臨近海域的海洋生態系統研究和保育工作,探索立體協同觀測技術,爲海洋生態文明建設以及海洋觀測技術發展貢獻中大力量。

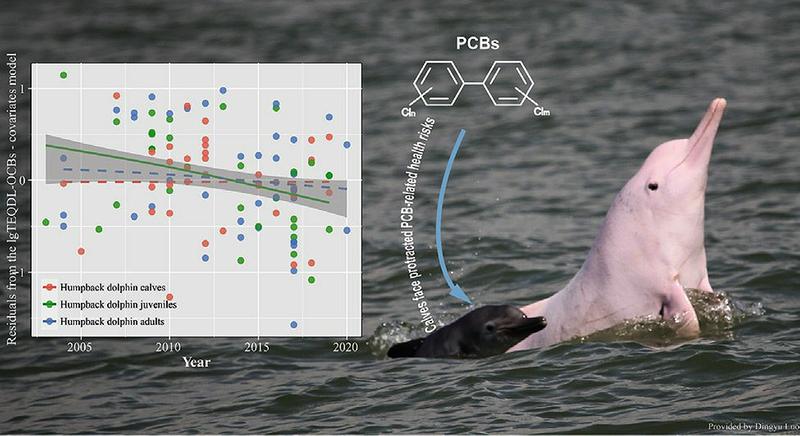

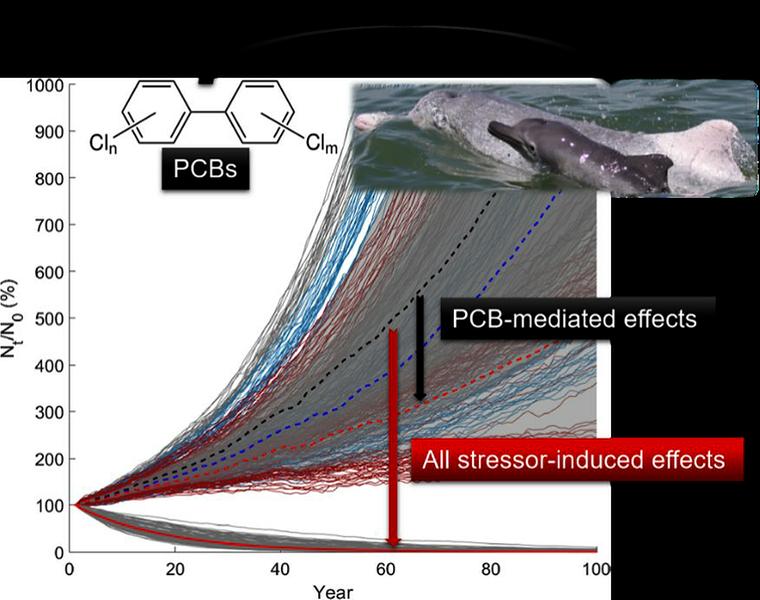

目前,中大海科院結合自身在海洋科學學科的研究優勢,在大灣區鯨豚動物保護、珊瑚礁及紅樹林保育等方面,開展了一系列代表性工作:助力中華白海豚保護工作,促中華白海豚種群與大灣區社會經濟發展和諧共生。

中華白海豚有“海上大熊猫”之稱,是國家一級保護動物,珠江口及周邊海域擁有世界上現存數量最大的中華白海豚種群。

中華白海豚作爲大灣區海洋生態系統生物多樣性和生態功能的指示物種,其在近海海洋生態系統中的地位十分重要,但對於白海豚種群及個體的跟踪研究,一直是學界的難題。

中大海科院海洋鯨類與環境保護研究團隊一直從事中華白海豚的保護研究。

該研究團隊采用標記-重捕獲方法辨識了近2400頭中華白海豚個體,並建立了全球最大的中華白海豚個體辨别數據庫、遺傳資源庫等,在珠江口及周邊海域生活的中華白海豚都有一個特别的名字。

團隊負責人吴玉萍教授介紹,爲了建立和保证數據庫的更新和完善,海洋鯨類與環境保護研究團隊的考察隊員們每年有超過70天都在海上考察,通過野外考察收集的數據,建立了中華白海豚種群動力學數學模型,發現了中華白海豚種群結構的動態變化規律,闡明瞭其栖息地選擇特徵,探討了種群對生態環境變化的脅迫響應,揭示了中華白海豚的瀕危機制。

相關研究成果也爲廣東省及珠海市相關政府部門設立中華白海豚保護區、制定相關鯨豚類動物保護政策、爲港珠澳大橋等大型海洋工程建設中鯨豚類動物的保護,提供了重要科學支撑,成效顯著,實現了大灣區海域人與自然的和諧共生。

促進珊瑚礁保護與開發利用,

保護海洋“水下花園”

珊瑚礁是海洋生物多樣性最豐富的生態系統,不但爲大量的近海海洋生物提供栖息地,珊瑚礁生物的生存競争與進化産生了結構獨特及活性多樣的化合物,是海洋藥物先導化合物的重要寶庫。

中大海科院海洋天然産物研究團隊多年來致力於從事海洋生物資源的開發利用,前往國内十餘個紅樹林和珊瑚礁保護區,采集並保藏了來自紅樹林和珊瑚礁生態系統的菌株一萬餘株。

團隊負責人劉嵐教授介紹,要開發海洋生物資源,就要保護好海洋生物資源,團隊從2015年開始參加廣東珊瑚礁普查,摸清廣東珊瑚礁生態系統狀况,2018、2019年兩次前往西沙,調查西沙珊瑚礁生態系統,從2016年起,團隊開始對珠江口面積最大貝克喜鹽草海草床進行調查和保護,堅持對不同季節海草床面積和覆蓋率進行持續監控,並對海草床微生物進行採樣研究。

2021年-2022年,該團隊着手對珠海珊瑚礁生態系統進行全面調查。摸清珠海珊瑚礁生物資源家底,爲今後珠海生態環境保護政策、規劃提供基礎數據和建設性意見。

該團隊承擔國家“海洋生物天然産物化合物庫”建設工作,已保藏海洋化合物2000個以上,建立南海海洋微生物菌株庫,保藏菌株7000餘株。相關化合物庫的建設,將極大促進珊瑚礁保護龢利用工作。

保護近岸海洋生態資源,

守護大灣區海岸安全

大灣區的紅樹林資源十分珍貴,不僅爲多種海洋生物提供栖息地和食物,同時也作爲扺禦風暴潮灾害的生態屏障,有力地保護了近岸地區人民群衆的生命財産安全。

“作爲一種新的海岸防護方式,生態海岸防護的效能以及自身穩定性尚不完全明晰,是目前海岸動力地貌學和海岸生態學的交叉研究熱點。”胡湛教授介紹,他率領項目團隊在潮灘生態防護系統的减灾機理和系統演變規律等方面開展了深入研究,爲生態海岸防護和紅樹林系統保育提供了有力支撑。

此外,他還依託主持的國家自然科學基金-國際合作項目,聯合開展了粤港澳大灣區紅樹林分佈調查和演變趨勢研究。結合遥感解譯、現場觀測和數值模擬,闡釋了90年代至今粤港澳大灣區紅樹林空間變化規律,爲大灣區未來紅樹林生態修復提供基礎支撑。利用自主研發的潮灘冲淤觀測和數值模擬技術,爲海陵島國家濕地公園的生態修復提供指導。

桂端副教授在南方海洋省實驗室(珠海)資助下成功建立相關的海洋哺乳動物聲學監測系統。鄒世春教授所帶領的海洋環境化學研究團隊,成功開發針對痕量污染物的新型快速檢測方法,並對海水中的多環芳烴、分泌干擾物等新型污染物的來源、傳輸轉化過程及毒性效應開展一系列研究,爲深入評估大灣區新型污染物的污染現狀及潜在生態風險提供有效科學指導。

中山大學海洋科學學院黨委書記李春榮表示,上述海科院近年來在保護海洋生態系統、促進人與自然和諧共生、服務大灣區海洋環境保護等方面開展了大量工作,所取得的成績與廣大師生向海圖强的心願、科技興海的責任感以及學院的學科綜合優勢密不可分。

同時,院長王東曉介紹了中大海科院在“十四五”期間與海洋生態保護方面有關的發展規劃。

在“十四五”期間,中大海科院將利用學院的南海海洋生物技術國家工程技術研究中心、珠江口海洋生態環境教育部野外科學觀測研究站及廣東省海洋資源與近岸工程重點實驗室等多個重大科研平臺,探索基於海洋浮標、無人船、海上志願船、水下AUV等智能平臺的立體協同觀測技術,積極推進粤港澳大灣區及臨近海域的海洋生態系統研究和保育工作。

據悉,中山大學海洋科學學院近期舉辦的世界海洋日暨第十届海洋科技文化節系列活動,活動形式多樣、内容豐富。既包括專題學術沙龍、海洋大講堂,也包括生態調研大賽、海洋科普游園會、海洋主題攝影比賽和展覽、海洋知識競賽等,面向校内師生和校外公衆、學生(桂山島、珠海中大附中等)普及海洋生態系統科普知識,宣傳保護海洋生態環境的理念。

活動相關負責人介紹,這些活動意在努力引導師生、社會公衆樹立和踐行人與自然和諧共生理念,提昇海洋保護意識,共同維護海洋生態,助力海洋强國建設。(中大宣)