发布日期:

廣州白鵝潭“三館合一”項目雙連廊精準就位

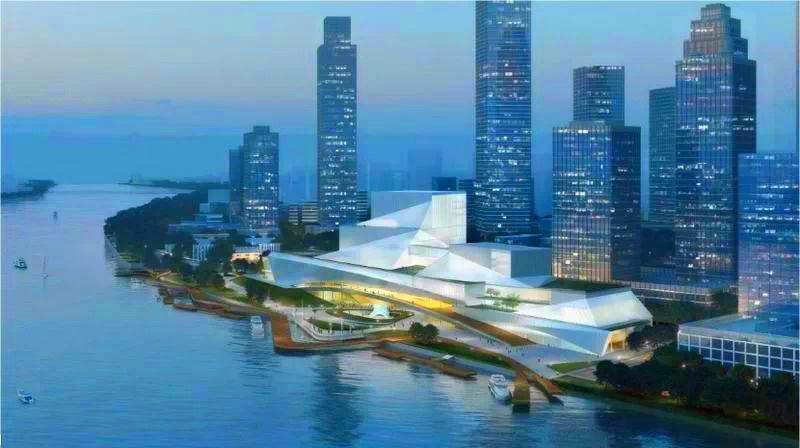

廣州訊 白鵝潭畔三江交匯處,一艘“巨輪”在一片湛藍的底色中浮於水面。北望沙面島、毗鄰聚龍灣,與太古倉隔江相望,廣東省“三館合一”項目(廣東美術館、廣東非物質文化遺産展示中心、廣東文學館)外觀輪廓形如輪船,静静地“停泊”在芳村碼頭岸邊。

建築面積14.45萬平方米,工程造價約14億元,“三館合一”項目地上最高11層,地下2層,將打造世界級濱水文化地標,爲白鵝潭商務區加速提質發展領航。

近日,“三館合一”項目3層連廊提昇工程順利完工,標誌着該項目鋼結構主體已全部吊裝完成。南方日報記者從項目現場獲悉,目前,廣東美術館正在進行第6層結構建設,廣東非物質文化遺産展示中心已實現封頂,接下來,廣東文學館也即將封頂,“三館合一”項目有望於明年年初實現主體結構封頂。

定位爲“國際知名、亞洲一流、國内領先”的現代化文化博覽群體,“三館合一”將充分彰顯廣東特色、國際標準,以地域性、文化性和時代性的有機融合,打造具有豐富文化意象和典雅藝術品位的“南粤新地標、羊城新名片”。

【800噸鋼結構連廊20天順利提昇就位】

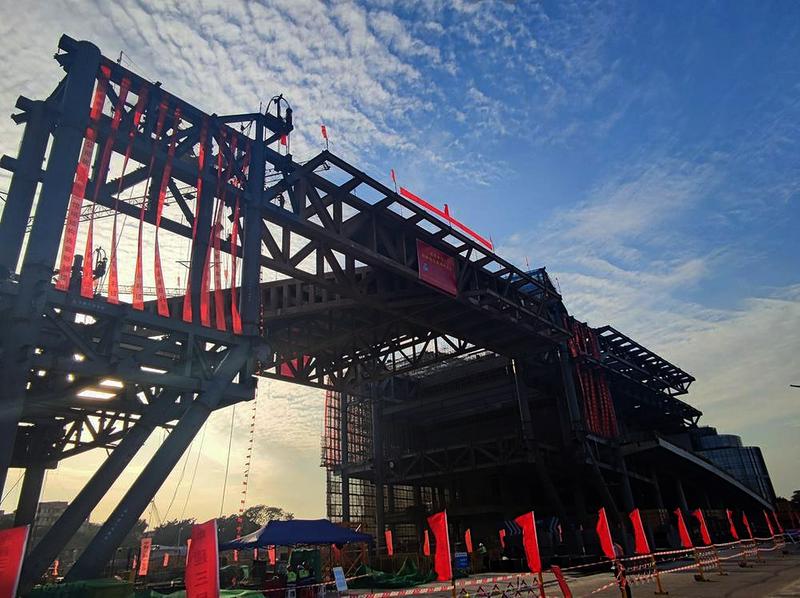

無論站在黄沙碼頭或是太古倉,我們都可以遠距離觀賞到三個場館的清晰輪廓。塔吊高懸處,重達800噸的連廊已横在半空,將這艘“巨輪”的三大“主艙”連接在一起。

“三館合一”項目兩大空中連廊分别位於文學館和美術館北側3、5層,共分爲兩次進行提昇。空中連廊單榀最大重量爲420噸,桁架最大長度168米,懸空最大跨度48米,提昇總重量約1600噸。

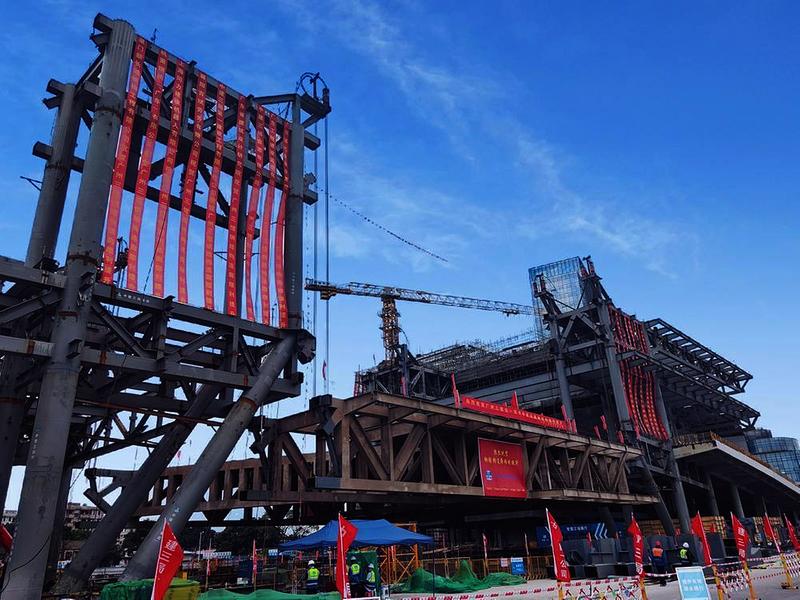

“提昇,提昇,再提昇,好的快到位置了……”現場傳來鋼結構團隊工人的聲音。12月11日,繼“三館合一”5層連廊提昇後,横向跨度48米的3層連廊也在2小時内實現順利合龍。

從開始拼裝到提昇就位,3層連廊總共僅用20天時間完成。鋼結構團隊負責人介紹:“鋼材來的時候是一根根的單根構件,工人們在地面完成了整體拼裝和焊接,不僅規避瞭高空散拼作業的風險,也保障了拼裝精度和焊接質量。”

就在今年11月15日,5層連廊整體已率先完成30米精準提昇,鋼結構與館内主體結構順利拼接,不到一個月時間,兩大連廊均完成提昇任務。未來,兩大廊道將串聯起“三館”,讓參觀者不出室内便可通達全部展館。

“三館合一”由三個場館、兩大單體建築組成,其中,非遺展示中心與文學館没有獨立分開,美術館則是一個11層的獨立單體建築。遠遠看去,三大館從低至高如三階梯狀分佈,人們可以在錯落有致的結構中欣賞到絶美江景。

“不僅如此,我們還將在6層修建一座狹長的過道,也可以連通兩大建築單體。”鋼結構團隊負責人介紹,“三館合一”項目主體爲幕墻鋼結構建築,3層以下將打造成爲整體性的大跨度空間,作爲場館的前廳。

從效果圖來看,這艘“巨輪”揚起了3面“風帆”,仿佛帆船游弋於珠江之上。“風帆”是由錐形玻璃房營造出的觀景空間,將成爲館内看與被看皆宜的休閒場所。可以想象,每當夜幕降臨時,場館内燈光將玻璃房點亮成一顆顆發光的“鑽石”,與璀璨的夜空交相輝映。

此外,在營造高質量濱水文化景觀的目標下,“三館合一”項目所在江岸還將建設數座親水棧橋,將人們的公共活動空間從陸地延伸至水上。

【三大建造理念彰顯匠心工藝】

高質量發展需要高品質的城市建設。根據《廣東省建設文化强省規劃綱要(2011-2020年)》,全省將推進重大標誌性文化工程建設,重點建設廣東文學館、廣東非物質文化遺産展示中心、廣東當代美術館等,建成後可輻射粤港澳大灣區乃至全國人民,對建設文化强省,提昇文化軟實力具有重要作用。

從項目立項至今,“三館合一”工程已歷經一年多的建設期,其建設進度與質量均備受外界關注。今年芳村疫情期間,該項目也成爲片區内唯一未被停工的在建工程。項目總承包單位中建三局集團華南有限公司相關負責人介紹,作爲省重點工程,“三館合一”以“智慧建造、緑色建造、快速建造”爲宗旨,以現代材料和建構技術打造適應嶺南地域氣候的多層次户外公共藝術空間。從項目進度來看,目前,整體建築已完成鋼結構部分,除非遺館外,接下來的兩大場館也將陸續迎來封頂。總承包單位透露,“工程主體有望明年初竣工,此後,轉入内部裝修和江岸空間打造階段。”記者在現場看到,工人們往來工地時均需要刷臉過閘,在實名出入的同時還完成了自動測温,智慧門禁系統既保障了安全也將疫情防控制度落實到位。

“三館合一”項目附近,智慧建設指揮中心作爲項目的“大腦”正履行着工程統籌運維、實時監控的重要任務。智慧工地應用依託智慧物聯管理平臺,通過BIM、互聯網及大數據等技術手段,打破信息孤島。

在緑色建造方面,“三館合一”項目成立了緑色施工管理小組,對工人實施緑色施工培訓,並定期開展環境管理現場抽檢。項目深入貫徹節能、節材、節水、節地等措施,爲减少對周邊環境影響,施工現場圍擋沿江岸内退6米,以保障市民沿江正常通行。

歷時一年,隨着鋼結構主體順利完工,白鵝潭畔矗立起了一座時尚新地標,它將爲嶺南文化賦予新的時代内涵,助力荔灣打造嶺南文化中心核心區。

“文化巨輪領航灣區”,正如“三館合一”設計團隊負責人中國工程院院士何鏡堂所言,貫通的城市濱水綫十分關鍵,我們要多關注裏面的公共性,打造成體系的親水空間、視綫通廊、活動通廊、交通通廊等,以高品質建設助力廣州實現老城市新活力。(郎慧)