发布日期:

穿山越嶺鋼龍來

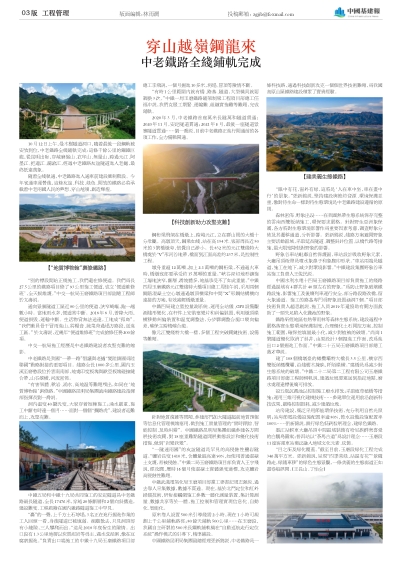

10月12日上午,曼木樹隧道洞口,隨着最後一段鋼軌被安放到位,中老鐵路全綫鋪軌完成:這條千餘公里的鋼鐵巨龍,從昆明出發,穿越磨盤山、哀牢山、無量山,跨過元江、阿墨江、把邊江、瀾滄江,經過中老鐵路友誼隧道進入老撾,最終扺達萬象。

隨着全綫軌通,中老鐵路進入通車前建設衝刺階段。今年底通車運營後,這條友誼、科技、緑色、開放的鐵路必將承載着中老兩國人民的夢想,穿山越嶺,創造輝煌。

【“地質博物館”裏修鐵路】

“别的標段開始正綫施工,我們還在修便道。我們爲長27.5公里的鐵路項目修了93公里施工便道,成立‘便道維修班’,全天候維護。”中交一航局玉磨鐵路項目部副總工程師於文濤説。

通向景寨隧道工區近80公里的便道,狹窄崎嶇,跑一趟數小時。當地雨水多,便道常中斷。2018年8月,普降大雨,便道損毁,運輸中斷。生活物資無法送達,工地成“孤島”。“我們動員骨干冒雨進山,將糧食、蔬菜背過塌方路段,送進工區。”於文濤説,近幾年“便道維修班”完成搶修任務200餘項。

中交一航局施工經歷是中老鐵路建設者攻堅克難的縮影。

中老鐵路是我國“一帶一路”倡議與老撾“變陸鎖國爲陸聯國”戰略對接的重要項目。綫路全長1000多公里,國内玉溪至磨憨段位於雲南南部,地處印度板塊與歐亞板塊碰撞縫合帶,山谷縱横,河流密佈。

“有害氣體、軟岩、涌水、高地温等難題頻出,如同在‘地質博物館’裏修路。”中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部指揮長劉一喬説。

洞内温度40攝氏度,大家穿着短褲施工;涌水嚴重,施工中斷有時達一個月……面對一個個“攔路虎”,建設者迎難而上,攻堅克難。

中鐵五局和中鐵十九局共同施工的安定隧道是中老鐵路最長隧道,全長17476米,穿越20條斷層和2個向斜搆造,建設難度、工程風險在國内鐵路隧道施工中罕見。

“轟”的一聲,上千方土石垮塌,3名正在進行掘進作業的工人回頭一看,身後隧道已被填滿。烟塵散去,只見洞頂部有小縫隙,三人攀爬而出。“這是2018年底發生的險情。出口段有1.3公里地層以炭質泥岩等爲主,遇水成泥粥,像在豆腐裏掘進。”負責出口端施工的中鐵十九局玉磨鐵路項目部總工李飛説,一個月掘進10多米,坍塌、冒頂等險情不斷。

“有時1公里範圍内就有橋、路基、隧道,大型機具就要調换3次。”中鐵一局玉磨鐵路鋪架制梁工程項目部總工任福中説,我們克服工期緊、運輸難、組織實施難等難題,完成鋪軌。

2020年3月,中老鐵路首座萬米長隧萬和隧道貫通;2020年11月,安定隧道貫通;2021年6月,最後一座隧道景寨隧道貫通……劉一喬説,目前中老鐵路正進行開通前的各項工作,全力備戰開通。

【科技創新助力攻堅克難】

鋼桁梁飛架在橋墩上,跨越元江,立在群山間的大橋十分壯觀。高墩頂天,鋼梁如綫,站在高154米、底部周長近50米的3號橋墩旁,倍覺自己渺小。長832米的元江雙綫特大橋處於“V”形河谷地帶,橋面到江面高差約237米,是控制性工程。

墩身重超12萬噸,加上2.1萬噸的鋼桁梁,不通過火車時,橋墩底部要承受約15萬噸的重量。“峽谷深切地形讓施工場地狹窄,斷層、滑坡體多,地基承受不了如此重量。”中鐵四局玉磨鐵路元江雙綫特大橋項目總工周佳午説,采用兩個鋼筋混凝土空心墩通過墩頂横梁和中間“X”形鋼結構横向連接的方案,有效减輕橋墩重量。

中鐵四局建立監控量測系統,運用全站儀、GPS設備觀測綫形變化,在杆件上安裝應變片和糾偏裝置,利用墩頂縱横移動糾偏裝置和温度調整法,分步驟調整合龍口縱向偏差,確保主跨精確合龍。

像元江雙綫特大橋一樣,多個工程突破關鍵技術、設備等難題。

針對地質復雜等問題,參建部門加大隧道超前地質預報等信息化管理模塊應用,做到施工質量管理的“實時跟踪、智能控制、及時糾錯”。中國鐵路昆明局集團組織參建各方開展技術攻關,對18座重難點隧道開展動態設計和優化技術措施,做到“岩變我變”。

“一隧連兩國”的友誼隧道是罕見的高侵蝕性鹽岩隧道。“鹽岩長度1410米,含鹽量最高達90%,如使用普通混凝土支護,易被侵蝕。”中鐵二局玉磨鐵路項目部負責人王宇飛説,經攻關,歷時16個月使混凝土實體强度達標,攻克鹽岩高侵蝕性難題。

中鐵武漢電氣化局玉磨項目部黨工委書記周志强説,過去靠人采集數據,數據不貫通。現在,基於北鬥定位和紅外掃描技術,研發接觸網施工參數一體化測量裝置,集計算測量、數據共享等於一體,施工控制和管理實現信息化、自動化、智能化。

原來靠人設置500米引導綫需2小時,現在1小時可規劃上千公里鋪軌路徑;80餘天鋪軌500公里……在玉磨段,我國自主研製的500米長鋼軌鋪軌機在“自動巡航走行定位系統”操作模式的引導下,精準鋪設。

中國鐵路昆明局集團副總經理張新錦説,中老鐵路是一條科技路,通過科技創新攻克一個個世界技術難題,爲我國高原山區鐵路建設積累了寶貴經驗。

【建美麗生態鐵路】

“眼中有花,窗外有緑,這將是‘人在車中坐,車在畫中行’的景象。”張新錦説,堅持建設與節約資源、環境保護並重,像對待生命一樣對待生態環境是中老鐵路建設遵循的原則。

森林密佈、野象出没……在我國熱帶生態系統保存完整的雲南西雙版納施工,環保要求嚴格。針對野生亞洲象保護,各方將對生態環境影響作爲重要因素考慮,調查野象分佈及其遷移通道,分析影響。張新錦説,綫路方案避開野象主要活動區域,采取延長隧道、調整斜井位置、以橋代路等措施,最大限度降低對野象的影響。

野象谷車站毗鄰自然保護區,車站設計吸收野象元素,大廳吊頂燈帶是噴水象鼻子和象脚印形狀。“車站兩端是隧道,施工在地下,减少對環境影響。”中鐵建設集團野象谷車站施工負責人王俊民説。

中國水利水電十四局玉磨鐵路項目部負責施工的綫路經過區域有4群共計40頭左右的野象。“爲防止野象破壞鐵路設施,影響施工及後續列車運行安全,部分路段路改橋,留大象通道。施工的路基專門爲野象設置涵洞7個。”項目部技術負責人趙思創説,施工人員2019年還協助有關方面救助了一頭失足陷入化糞池的野象。

鐵路所經地區有熱帶雨林等森林生態系統,建設過程中嚴格落實生態環境保護制度,合理優化土石開挖方案,控制施工範圍,確保挖填量最小化,减少對植被的破壞。“尚崗1號隧道優化取消了斜井,由原設計3個掘進工作面,改爲進出口2個掘進工作面。”中鐵二十五局玉磨鐵路項目部總工蔣才華説。

建了108個橋墩臺的橄欖壩特大橋長3.5公里,横穿西雙版納橄欖壩,沿綫樹木掩映,阡陌縱横。“建橋是爲减少對生態系統的破壞。”中鐵二十二局第二工程有限公司玉磨鐵路項目部總工程師楊帆説,建築垃圾要運送到指定地點,廢水處理達標後纔可排放。

設五級沉澱池以控制施工廢水排放;采取植草植樹等措施;運用三維可視化建模技術……參建單位運用前沿創新科技成果,嚴格控制損耗,减少建築垃圾。

站房建設,廣泛采用節能環保技術,充分利用自然光照明;站房節電設備設施配置率逾80%,節水設備設施配置率100%……張新錦説,踐行緑色低碳發展理念,建緑色鐵路。

墨江站候車大廳吊頂中間區域裝飾有哈尼族群衆喜愛的白鷳鳥圖案;普洱站以“茶馬古道”爲設計理念……玉磨段11座客運車站廣泛融入地域文化元素、紋飾。

“目之所及緑化覆蓋。”截至目前,玉磨段緑化工程完成346萬平方米。張新錦説,呈現“四季常緑,站區有花”“景隨路走,緑隨車移”的緑色生態景觀,一條美麗的生態廊道正如畫卷般展開。(王長山、丁怡全)