发布日期:

中國人口遷移大變局

回首過去10年,中國人口流動的規律發生了深刻變化。

人口是城市的“基本面”,更代表着城市未來發展競争力。一般而言,城市人口增量來自於人口自然增長和人口净流入,而隨着人口自然增長率逐漸放緩,考察人口流入與流出的規律性變化,重要性不言而喻。

“國際上有一個著名理論叫‘人口移動轉變’。”福建師範大學人口與發展研究中心主任、上海大學亞洲人口研究中心教授朱宇在接受21世紀經濟報導記者采訪時指出,根據這一理論,在我國人口城鎮化進入中後期階段或是達到飽和之後,盡管人口在城鄉與區域間長距離遷移的規模和强度將趨於下降,但城市間和城市内部的人口流動將成爲主導並保持在高水平。今後,在城市間和城市内部的人口流動,以及其循環流動的變化,將成爲影響我國人口遷移流動整體演變動態的關鍵因素。

事實上,第七次全國人口普查數據已經驗证這一趨勢的到來。2020年,全國省内流動人口爲2.51億人,過去10年間增長了85.7%;跨省流動人口爲1.25億人,10年間增長了45.37%。可以明顯看到,省内流動人口比跨省流動人口增長更活躍。

另一方面,雖然“鄉城流動”依然是人口流動的主要驅動力,但“城城流動”人口規模也在顯著提昇,人户分離也正成爲常態。區域内部人口流動增速明顯提昇,甚至快於跨區域流動。這一規律顯著作用於省内、城鄉和城城三個層面的人口流動,而千萬人口級别省會城市過去10年間的人口首位度變化亦驗证了這一規律。

“以前,我們一直盯着‘鄉城流動’,或者從内陸向沿海遷移的長距離流動。今後要注意到,中國人口遷移流動的形式正變得更加多樣化。未來,新型人口遷移流動形式的出現及其變化趨勢,恐怕要引起我們更多的重視。”朱宇如此强調。

【4座千萬人口省會“首位度”超20%】

過去10年間,全國各省省内人口進一步向省會集聚。

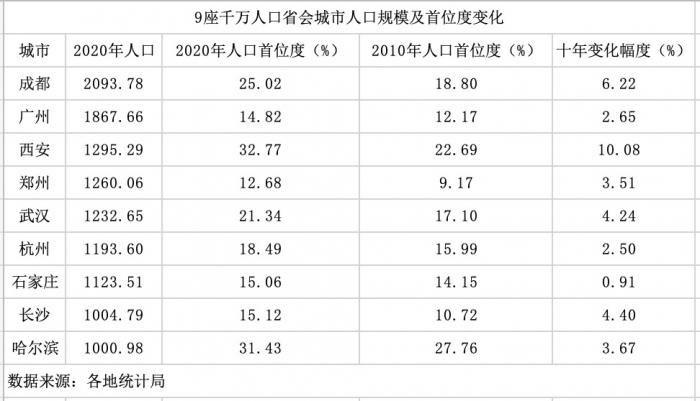

放眼中國大陸27個省會(首府)城市,人口首位度全部實現了提昇。這在千萬人口省會城市體現得更爲明顯,2010-2020年我國千萬人口級别的省會城市已從4席擴容至9席,分别爲成都、廣州、西安、鄭州、武漢、杭州、石家莊、長沙、哈爾濱。其中,2020年人口首位度超過20%的省會城市共有4個,分别爲西安(32.77%)、哈爾濱(31.43%)、成都(25.02%)、武漢(21.34%)。

西安成爲了最大“黑馬”,以32.77%的人口首位度、10個百分點的人口首位度昇幅(近10年),“雙料”領跑千萬人口省會城市。過去10年間,地處西北地區的西安,人口增量多達448.2萬人,這在中國北方省會城市中可謂是“一騎絶塵”。

一方面,率先在全國大城市中放寬落户政策以及新興産業的迅猛發展,爲西安吸收了大量的就業人口;另一方面,西安還通過行政區劃調整,例如自2017年代管西咸新區,在短期内擴展了發展空間和人口規模。

也正因此,西安過去10年來的常住人口增幅高達52.97%,不僅領跑15個新一綫城市,也是唯一一個增幅超過50%的城市。2018年獲批建設國家中心城市後,西安更是一路“開掛”。2020年,在陝西省GDP增量只有388億元的情况下,西安GDP增量達到699億元,逆勢邁入萬億GDP城市俱樂部。

西安,這座城市正是過去10年間人口加速在省内遷移的一個典型樣本。不僅如此,作爲西北地區的龍頭城市,西安所在的周邊地區還没有能與其“匹敵”的中心城市,因此這也在一定程度上加速了周邊人口資源向西安集聚。

“在當地没有充足就業崗位的情况下,人口就會進行轉移以尋找發展空間。當省内大城市發展起來,人們能找到足够就業機會,就不需再跨區域就業。”中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸對21世紀經濟報導記者分析。

在朱宇看來,根據“生命週期”理論,人口遷移流動還受個人或家庭生命週期影響。當區域内部發展水平提高,人們更傾向於内遷移動而非長距離遷移,比如出於就業或公共服務等因素的考慮,本來要遷移到沿海,但如今在内陸就可實現相同目的。

“人們傾向於根據自己在不同生命週期階段的需要來調整居住和就業區位。這在社會經濟發展水平較低時,影響還較小甚至可忽略不計,但當社會經濟發展水平到了一定階段後,人們對住房、教育等公共服務的要求就提高了。”朱宇説。

因此在某種程度上,内遷趨勢恰恰體現了中西部經濟發展水平的提高。過去10年間,東部地區吸納跨省流動人口的比重達到了73.54%,西部地區的比重達到了15.06%,遠遠超出中部地區與東北地區所占比重。

“目前就吸引力來説,東部地區還是遠高於中西部地區,但區域間的差距在逐漸縮小。我們同時也看到,中西部地區一些區域核心城市正在崛起,政策空間、産業發展空間與東部地區的差距也在變小。”楊舸指出,過去10年間,以重慶、成都、武漢、鄭州等爲代表的城市,人口規模都出現顯著增長,相比之下,一綫城市的人口增幅比過去要小,對流動人口的吸引力也在减弱。

按照“人隨産業走”的規律,産業結構變動是造成人口遷移流動的重要原因之一。在楊舸看來,第三産業吸納就業的增速要明顯快於第二産業。從就業結構來看,過去第二産業就業比重較大,而現在重心已經轉向第三産業。

東部沿海地區分佈的勞動密集型産業,也在不斷向中西部地區轉移。“過去,東部地區需要大量流水綫工人,現在則使用機器人和設備來替代。産業結構昇級使就業崗位總量下降,人們自然會回到家鄉附近尋找就業機會。”她説。

【從“鄉城流動”到“城城流動”】

一直以來,與人口跨區域流動相伴隨的是,人口在鄉村與城鎮之間的轉移。第七次全國人口普查數據顯示,流向城鎮的流動人口比重仍在提高。2020年,全國流向城鎮的流動人口爲3.31億人,占流動人口總數的88.12%,較2010年提高了3.85個百分點,其中從鄉村流向城鎮的人口爲2.49億人,較2010年增加了1.06億人。

長期以來,“鄉城流動”是我國人口流動的主要形式。楊舸告訴21世紀經濟報導記者,在農業生産資料相對有限的情况下,農業部門無法提供更多就業崗位。伴隨着農業規模化經營與機械化生産的推進,農業剩餘勞動力便面臨着向非農部門的轉移,繼而涌入城鎮,這便是人口“鄉城流動”的作用機制。

目前,我國常住人口城鎮化率已達63.89%,按國際標準,城鎮化進程已步入中後期。國家統計局副局長李曉超曾表示,預計隨着我國經濟社會持續發展和促進城鎮化發展各項改革措施持續推進,城鎮化率仍將會保持上昇趨勢。

對此,楊舸指出,出於糧食自給自足的需要,我國始終嚴守耕地及農業保護的紅綫,因而城鎮化率可能難以達到發達國家普遍的80%-90%水準。隨着我國城鎮化進程進入相對飽和時期,城鎮化速度將逐漸放緩。

人口在鄉城之間的轉移趨於式微,並不意味着人口遷移流動整體規模和强度下降。實際上,當前我國在城市之間流動的人口規模正在上昇。第七次全國人口普查顯示,2020年全國“城城流動”人口達到8200萬人,較2010年增加了3500萬人。

在朱宇看來,現有統計口徑尚無法全面反映人口“城城流動”的實際水平,因爲對於人口流出地的判定仍以户籍所在地爲依據。“譬如一位江西農村户籍的務工者來到福州工作生活,而後再遷往厦門定居,這顯然是‘城城流動’,但統計時却仍按‘鄉城流動’進行判定。若考慮此類人群,‘城城流動’人口比重還要更大。”

人口“城城流動”的作用機制是什麽?與“鄉城流動”又有什麽异同?楊舸表示,“城城流動”人口有着追求更高預期收入的考慮,但更多的是爲了追求更廣闊的職業發展前景,或者是爲家庭謀求更好的生活環境。

朱宇認爲,就業變動、婚姻關係變動以及家庭結構變化等對人口流動的影響已不容忽視,在這一機制下,人口“城城流動”及城市内部流動將成主導模式。

21世紀經濟報導記者注意到,人口在城市内部流動,主要體現爲市轄區内人户分離的人口數量,2020年這一數據爲1.17億人,較2010年增長了192.66%。

“增長規模確實驚人,但趨勢並不意外。參照發達國家經驗,譬如1996年澳大利亞人口遷移距離中位數僅16.2公里,其實就是以城市内部遷移爲主導。”朱宇説。

【户籍改革進入深水區】

雖然我國常住人口城鎮化率已達63.89%,但公安部數據顯示,2020年我國户籍人口城鎮化率爲45.4%,二者之間尚存在着不小差距。

如何理解這一差距?朱宇指出,這個差距透露出非常重要的信息,“這説明在城市中,還有大量在城鎮常住的流動人口不能享受跟户籍人口一樣的公共服務。這也提醒我們,在推進公共服務均等化方面任重道遠。”

近年,全國已有諸多城市相繼放開全面落户限制。據不完全統計顯示,2021年以來,全國已有青島、昆明、呼和浩特、鄭州、佛山、南京、福州、泉州、漳州等9個城市出臺了放開落户的政策。

但在楊舸看來,各地能否實現“零門檻”落户並非關注重點。“我們應該强調的是,户籍是否成爲了人口流動的限制,或者是否阻礙了人口在流入地融入當地社會生活。如果户籍没有形成阻礙或限制,就意味着户籍地的差异實際上可忽略不計。”

朱宇則表示,流動人口的狀態呈現出“三維分化”特點:或在流入地定居,或保持流動,亦有可能返回流出地。從這個角度來看,並不是所有人口都對户籍存在需求,但是所有人口都對公共服務存在需求。

“對於龐大的流動人口而言,更真實的訴求是在没有户籍的流入地也能獲得公共服務。今後户籍制度改革的重點,應逐步從制定户籍遷移政策轉向改革户籍制度背後的權利界定和資源分配機制,使户籍回歸到人口信息統計功能上。”朱宇説。

實際上,我國户籍改革已開始向深水區探索。今年初,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《建設高標準市場體系行動方案》,明確我國將推動户籍準入年限同城化累計互認。除超大、特大城市外,將在具備條件的都市圈或城市群探索實行户籍準入年限同城化累計互認,試行以經常居住地登記户口制度,有序引導人口落户。

實現城市群内的互認互通,意味着將形成一個高度開放的勞動力市場,户籍不再搆成任何限制,但從落地層面看,這一改革的全面推廣尚有不小難度。

“比如從財税體制看,對於流動人口較多的大城市,如果要吸納這麽多的流動人口,可能會對當地財政造成較大壓力,從而導致當地政府没有足够動力來推進户籍制度改革。也就是説,下一步户籍制度改革還涉及到其它許多方面的協同。”楊舸説。(劉美琳、尤方明)