发布日期:

香港中文大學研發重要成果:水管式摩擦納米發電機引領藍色能源新潮流

香港訊 香港中文大學工程學院的研究團隊最近研發一款水管式摩擦納米發電機,能够將多種不規則低頻機械能,包括海浪能量,高效地轉换成電能,爲開發“藍色能源”提供嶄新路向。

海洋佔據着地球表面面積約七成,是最大的能量存儲器。科研人員一直致力探索如何充分利用海洋發電,解决世界能源危機及火力發電産生的污染問題。納米發電機是開發機械能發電的關鍵技術之一,它主要分爲壓電、摩擦及熱釋電三種,其中摩擦納米發電機(Triboelectric Nanogenerator,TENG)是利用摩擦起電和静電效應,把兩種材料相互摩擦時的機械能轉换爲電能。

然而,一般的TENG裝置都是固體與固體的摩擦,難以確保兩種摩擦材料的接觸緊密性,因此所産生的電荷密度往往較低,而且材料表面在長期摩擦後會磨損。此外,用於收集不規律振動能量的TENG裝置,都需要加入不同的部件例如彈簧、支架、旋轉器具等,復雜的結構會影響採電效率。

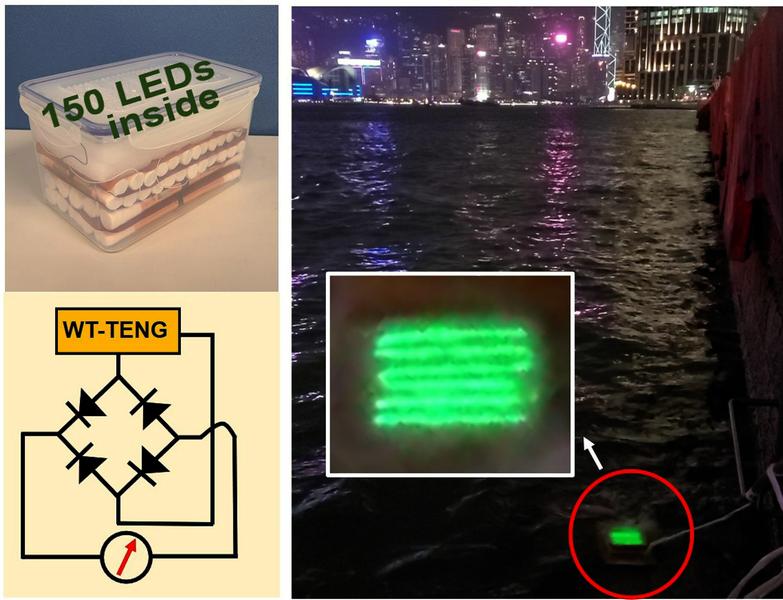

中大機械與自動化工程學係助理教授訾雲龍教授領導的研究團隊,最近克服了以上技術限制,他們針對不規律和低頻環境,例如水面上的海浪,開發了一款水管式摩擦納米發電機(WT-TENG)。團隊將水封裝在手指大小的膠管(FEP),當水與膠管的電極區域摩擦時,便會産生電流。基於水的流動性,WT-TENG適合在多種運動模式中收集能量,包括旋轉、摇擺、蹺蹺板、水平綫性模式等,可以對應風力、海浪、身體和車輛運動等。另外,由於水和膠管表面可以緊密接觸,突破基於固體材料的TENG裝置電荷體積密度不足問題。經過測試,WT-TENG的輸出體積電荷密度在低至0.25Hz的頻率下達到9mC/m3,是現有記録中最高的輸出值。

此外,每個WT-TENG單元都可以像積木一樣,拼合成較大型的發電裝置,令電能輸出倍增。研究團隊測試了兩個裝置,分别是裝有34個WT-TENG單元的盒子,被放到海面上收集海浪能量,以及有10個WT-TENG單元組成的手環,由測試員戴上並不斷擺動手臂。兩個測試的高峰發電量都足以推動150個LED燈泡。

訾雲龍教授表示:“之前的海洋能收集系統往往要依賴龐大而笨重的電磁發電機,而且海浪要達到較高的頻率才能産生電力。是次研究有望推動摩擦納米發電機技術的應用,特别是用於收集藍色能源,對人類發展可再生能源,實現碳中和的目標提供嶄新方向。”

相關研究成果最近於國際知名期刊《先進能源材料》(Advanced Energy Materials)刊登。文章第一作者爲博士後研究員吴昊、訾雲龍教授爲唯一通訊作者,香港城市大學王鑽開教授參與指導了本工作。(林雨潤)